どうも。

マレーシア移住の起業家のMOTOです。

思考力を鍛えたいですか?

自分軸で自由に生きていったり、

色んな問題を解決出来たり、

目標達成させていくためには「思考力」のトレーニングが必要です。

僕自身も「思考力を鍛える」ということにフォーカスしてきたからこそ、

今では起業して4社経営した後、

マレーシアに移住して自由に生きるようになれました。

もし、誰かに与えられたことを

思考停止状態でやっていたら今の生活はありえなかったでしょう。

思考力を鍛えるということは大変なのですが、

自由に人生を生きていくためには必須です。

これからのAI時代には特に思考力を鍛えていない人から淘汰され

リストラされてジリ貧になっていくということもありますからね・・・

ただ、思考力を鍛えよう!といっても、

そもそも、思考力とは何なのか?

どうやって訓練していけばいいのか?

という所から学ぶ必要があるので、

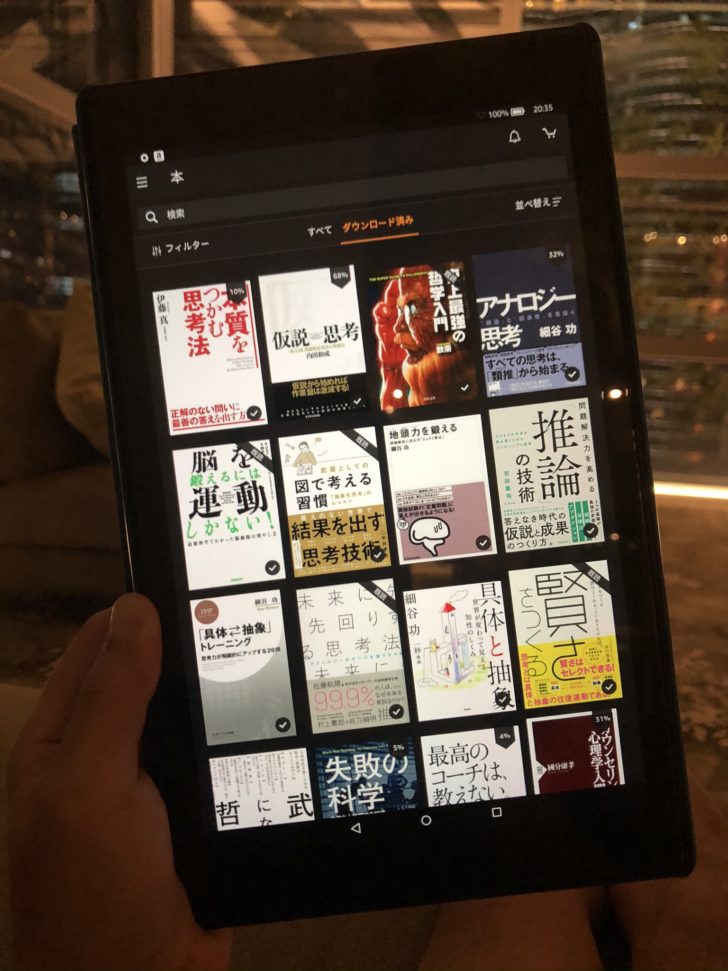

僕が今まで読んできた書籍の中で、

思考力を鍛える上で読んでおくべき書籍を

極選して8冊+α紹介します。

(1)具体と抽象

僕が起業し始めた時から多読し始めたのですが、

運良く最初の頃に学んだことが「具体化と抽象化」です。

その時はこの本ではかったですが、「具体化と抽象化」を学んだことで

色んな物事を多角的に自由に考えられるようになりました。

この具体化と抽象化を自由に出来る人が思考力が高い

と言い換えてもいいぐらいです。

その具体と抽象をわかりやすく解説した入門書がこの細谷功さんの「具体と抽象」です。

・何かしら悩んでいて問題解決したい場合

・夢を実現させたい場合

・失敗体験を次に活かしたい場合

・成功しているモデルを自分に置き換える場合

・アイデアを大量に出したい場合

あらゆる局面でこの「具体化」と「抽象化」を使います。

問題だと思っていることも抽象化させることで、

以外と簡単に解決出来ることが多かったりします。

また、夢やゴールというのは、

曖昧なまま(抽象的な状態)にしていると

実現出来ませんし、やる気も起きません。

でも、具体化させまくると、

どんどんリアリティが湧いてくるのでやる気も出てくるのです。

具体化抽象化思考というのは

ビジネスだけでなく人生を豊かにする上で必須の思考です。

その具体と抽象をイラストや漫画などで

わかりやすく解説している本が「具体と抽象」です。

(2)具体抽象トレーニング

引き続き、細谷功さんシリーズです。

具体と抽象を読んでなんとなくでも理解出来たら、

今度は、「具体抽象トレーニング」で実際に思考のトレーニングをするのが良いです。

こちらも読みやすくて具体と抽象思考を鍛えることが出来る1冊です。

「具体と抽象」とセットで読むとより理解出来ると思います。

(3)賢くなる 頭がよくなる。よくなりたければ。

これも具体化と抽象化を学べる非常に素晴らしい書籍です。

この本では「頭の良さとは何か?」を定義しているのですが、

・具体と抽象の距離が長い

・具体化と抽象化のスピードが速い

・具体化と抽象化の回数が多い

と定義してかなり納得しました。

確かにこの3つが出来る人はかなり思考力が高いと言えます。

この著者自身もかなりの具体抽象思考の使い手であり、

定義したり置き換えているたとえが非常に上手ですっと腑に落ちます。

例えば、

インプット力とは「抽象化能力」

アウトプット力とは「具体化能力」

傾向とは過去の問題を抽象化して出題の意図を探すこと

対策はその意図を具体化して次の出題を予想すること

5W1Hの思考というのは、

4W1H(WHAT WHEN WHERE WHO HOW)は、具体化させること

1W(WHY)は抽象化させること

などなど。

今まで漠然としていた色んな思考法が

具体化と抽象化で繋がっていく感覚を得られます。

(4)地頭力を鍛える

こちらも細谷功さんの書籍です。

「どれだけ細谷さん好きやねん!」と思われるかもしれませんが、

思考力に関しては細谷さんの本が逸品だということですw

他にも、細谷さんの書籍で「アナロジー思考」や「自己矛盾劇場」「無理の構造」など

面白い本はたくさんありますが、今回は3つに絞っているぐらいです。

で、この「地頭力を鍛える」で

思考力を鍛えるためには3つ必要と言っています。

それは、

・仮説思考

・フレームワーク思考

・抽象化思考

ですね。

抽象化思考以外にも

仮説思考があれば成果を出すまでの効率を劇的に高めることが出来ますし、

フレームワーク思考が出来るようになれば自分の思考の癖を取り除いて考えられるようになったり

学んでおいたほうが良い思考ではあります。

更に、

この本の中で非常にわかりやすかったのが「フェルミ推定」です。

フェルミ推定が出来る人は、

全く取り組んだことがない課題や問題でも、

実践する前からある程度、

目星をつけて取り組むことが出来るので、

目標達成までの道のりを大幅に短縮出来るのです。

フェルミ推定はコンサルティング会社の試験などで出るのですが、

「日本の全長距離は何キロか?」

みたいなことをネットとか辞書とか人に頼らず、

今、自分の中にある情報だけを頼りに導き出す方法です。

もちろん、

日本の距離を覚えている人はフェルミ推定なしに出せますが、

距離を暗記していなくても今ある知識でだいたい導けます。

例えば、

僕の場合、

学生時代、ほとんど勉強してこなかったので、

現状知識としてわかるのが、

「日本の大きな地図」と「大阪から東京まで500キロ」というぐらい(汗)

でも、この情報を元に日本の全長距離を導き出していくのです。

大阪から東京まで500キロだったら、

東京から青森も500キロぐらいか?

大阪から山口も500キロぐらいかな?

青森から北海道の最北端も500キロ

福岡から沖縄の最南端も500キロぐらいかな。

そう考えると日本の距離は、

500キロ×5で約2500キロぐらいかな?

みたいに考えるわけです。

実際に調べると2845キロなので、

大きく外れているわけでもないですよね。

もし、これが大阪と東京間の距離がわからない人は、

違う自分が知っている情報から考えていく必要があります。

飛行機をよく乗る人なら飛行機の時間と速度から計算出来るかもしれないですし、

四国の面積が分かる人はそこから考えられるかもしれないわけです。

このざっくりとでもフェルミ推定で

答えを導き出すプロセスが重要なのです。

ビジネスをやる上でも、

全くやったことがないものでも、

このフェルミ推定の思考力があれば

大きくズレたことをやらずに出来るので効率が上がるのです。

そのフェルミ推定も色々な書籍があるのですが、

この地頭力を鍛えるは特にわかりやすかったです。

(5)武器としての図で考える習慣

難易度は今まで紹介してきた本の中で一番簡単だと思います。

図解で考えることで、

物事をかなり整理して考えることが出来ます。

そして図解といっても絵心なくても問題なく、

○と□と線を引けるとだいたい整理出来ますし、

この本で書かれている型を使えば、

論理的に考えられるようになっていきます。

この図解で考える訓練をしていくと、

わかりやすい資料を作ることが出来たり、

プレゼンや営業が出来るようになったり

ライティングスキルが伸ばすことも出来るので、

・頭の中がすぐにぐちゃぐちゃで整理出来ない人

・紙に書き出しても整理できない人

・具体化、抽象化が苦手な人

・論理的思考が苦手な人

・あれもこれもやってしまう人

・いつも点で物事を考えてしまう人

そういう人は、この本から学ぶのもありだと思います。

(6)推論の技術

細谷さんのアナロジー思考でも良いのですが、

同じ著者からばかり思考力を学ぶと偏りが出てくるので、

この羽田さんの推論の技術を紹介します。

問題解決の基本的な思考法である

・演繹法(抽象的なことから具体的なアイデアを生み出す思考法)

・帰納法(具体的な複数の事例を集めて抽象化させて共通項を見つける思考法)

・アブダクション(仮説を生み出すための思考法)

これらをわかりやすく学べる1冊です。

どれも具体化と抽象化をよりロジカルに考えるための思考法ですが、

この3つも知っておくと一生役立つ思考法です。

逆に、これらの思考法の基盤がないと、

論理的に物事を考えたり説明したり出来ないですし、

説得力のある主張を伝えることが出来ないので学んでおくほうがいいでしょう。

(7)未来を先回りする思考法

上場会社メタップスの代表の佐藤氏の著書です。

今まで紹介してきた思考法をどう鍛えるか?という本ではなく、

「未来をどう予測して行動すればいいか?」

を考えることが出来る黄金の1冊。

佐藤氏の「お金2.0」は大ヒットして読んだ人も多いと思いますが、

「お金2.0」よりもこっちのほうが僕は面白いと思います。

僕自身も、

この本を読んだことで「テクノロジーの未来からどうなるか?」を考えられるようになり

投資出来るようになって資産を増やせたぐらいです。

この本を読むことでテクノロジーの本質がわかり、

テクノロジーが今後どうなっていくのか?がわかってくるので、

先回りして色んなことを準備しておくことが出来ます。

これは間違いなく名著です。

(8)武器となる哲学

哲学とは偉人たちが今まで考えまくってきた思考プロセスです。

紹介してきた思考法も、遡れば哲学者が考えてきたものを体系化しているに過ぎないのです。

例えば、

・フランスの哲学者デカルトが提唱したのが演繹法

・イギリスの哲学者フランシス・ベーコンが提唱したのが帰納法

・ドイツの哲学者ヘーゲルが提唱したのは弁証法

どれも、物事を考える上で欠かせない思考法です。

それを生み出してきたのが哲学者です。

その哲学者達の思考で今の時代に使える思考をまとめられた

その哲学書の入門書としてこの武器となる哲学は面白いです。

そして、

ざっくりとどんな哲学者達がどういうことを考えてきたのか?

哲学者の歴史から学ぶことでより思考を深めることが出来ます。

他に紹介してきた書籍に比べて難易度も少し高く

優先度も低めですが時間を作って読んでもらいたい1冊です。

番外編:脳を鍛えるには運動しかない

これまでは、

思考法という所にフォーカスして紹介してきましたが、

この本は、脳みそ自体を鍛えようという本です。

「脳みそのキャパを広げるためには運動が必要だ!」

と言うことひたすら科学的根拠を列挙して解説した1冊です。

脳みそのキャパが狭かったり凝り固まっていると

どれだけ新しい知識をインストールしようとしても無理なんですよね。

子供の頃からよく運動をしていると、

脳みそのキャパが広がって色んなことを吸収出来る子供になるので

できればお子さんがいる人はとにかく子供には運動させたほうがいいです。

で、

大人になっても運動することで

脳みそを鍛えることが出来るという実験データが出ているので、

思考力を鍛えていくためにも

運動習慣を取り入れる必要があるということになります。

「じゃあ、脳を鍛えるために運動習慣をつけよう!」

と素直に実践出来る人は、

別にこの本を読む必要はないですが、

「なぜ運動が脳を鍛えることになるのか?」

ちゃんと腑に落ちないと習慣化や行動に移せないという人は

この本を読まれるといいかと思います。

思考力を鍛えるための必読書8選のまとめ

どうでしたか?

すでに読まれた書籍はいくつかありましたか?

本当はもっと紹介したい書籍はありますが、

今回はあくまで

僕自身も何度も繰り返して読みたいと思える書籍だけを極選してみました。

引き続き、

僕も色んな書籍を読んで学び思考を訓練していくので、

また良書が見つかれば随時この記事を更新していこうと思います!

なので、

ブックマクークでもしてたまに見に来てくださいね。

また、実際に読んでみて感想などあればメールで送ってくださいね^^

普通にどうだったか感想に興味がありますから。

PS:

読書のインプット効率を高めたいならこの記事がオススメです。

ではでは。

本日は以上です。

MOTO